(Publicado en Este país)

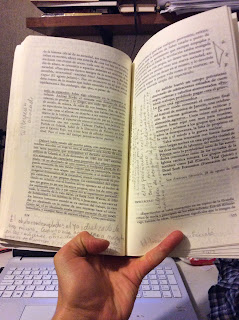

Para mí, leer jamás ha sido una actividad aséptica. Todos mis libros están maniáticamente anotados, manchados, subrayados. En los márgenes, entre líneas, en las páginas de adelante y de atrás. Eso sí: nunca con tinta. Sólo utilizo lápices de madera que, de preferencia, sean del número dos. Obviamente el tipo de papel tiene una importancia fundamental en este asunto: mientras que los libros corrientes o demasiado viejos hacen insatisfactoria toda anotación por el tacto burdo de una superficie casi refractaria al grafito, las ediciones finas vuelven una delicia el desplazamiento del lápiz sobre la hoja impoluta. El diletantismo del escoliasta.

|

| Los escolios que encuentro en unas páginas abiertas al azar dentro de mi caro ejemplar de Rastros de carmín, de Greil Marcus |

Para mí, leer jamás ha sido una actividad aséptica. Todos mis libros están maniáticamente anotados, manchados, subrayados. En los márgenes, entre líneas, en las páginas de adelante y de atrás. Eso sí: nunca con tinta. Sólo utilizo lápices de madera que, de preferencia, sean del número dos. Obviamente el tipo de papel tiene una importancia fundamental en este asunto: mientras que los libros corrientes o demasiado viejos hacen insatisfactoria toda anotación por el tacto burdo de una superficie casi refractaria al grafito, las ediciones finas vuelven una delicia el desplazamiento del lápiz sobre la hoja impoluta. El diletantismo del escoliasta.

En

mi caso personal, los subrayados y anotaciones cumplen funciones de ex

libris. En cambio, colocar mi nombre como marca de propiedad en una obra

escrita por alguien más, eso sí me parece un acto de gandallismo. Por ello me

enojé con mi madre el día en que llegué a casa y la sorprendí rotulando mis

iniciales en los bordes superiores de varios de mis libros, “para que nadie te

los robe, hijo”. Por fortuna sólo había rayado los volúmenes que caben en un

metro de repisa. Por desgracia lo hizo con un plumón de aceite. Lo curioso fue

la conclusión del incidente: me molesté tanto con ella y le recriminé con tal

dureza, que después fui yo quien terminó pidiendo perdón…

|

| Algunos de los polvosos libros que rotuló mi madre |

“Hay

lectores que rayan libros ajenos como si fueran propios. Es lo de siempre. Un

abuso sobre otro. Esa gente ha de ser la misma que en los cuartos de hotel, en

vez de ser la presencia efímera que no deja ningún rastro, se empeña en que los

futuros huéspedes vean su paso por ahí. La estela de podredumbre que también

somos”, dice Erik Alonso en Los procesos, y tiene razón. Escoliar

se vuelve un abuso cuando los libros son de alguien más o conforman el acervo

de una biblioteca pública. Cuando nosotros los compramos, la cosa cambia, o eso

creemos. Se pone entonces en marcha la convencional idea de la propiedad, que

desde siempre ha servido como pretexto para legitimar la profanación y

justificar esa “estela de podredumbre que también somos”.

Pierre-Joseph

Proudhon afirmaba que la propiedad es un robo. Yo digo que se trata más bien de

un engaño, y los libros están ahí para demostrarlo. Si los compramos o

heredamos, creemos que son inalienablemente nuestros, pero se trata de una

ilusión porque ellos pertenecen desde ahora, al menos en potencia, a personas

extrañas. Dormitando en el librero, esperan a que muramos para huir a manos de

alguien más, al polvoso mercado de lo usado o a los estantes de alguna

biblioteca pública, es decir, a continuar con la cadena de la cultura

humanística que desde hace milenios se transmite gracias al trasiego de libros

y manuscritos. La única manera de evitarlo sería prenderle fuego a nuestras

bibliotecas personales y después arder a lo bonzo en una misma conflagración.

Esa

característica de propiedad obsolescente que es consustancial a los libros hace

que el dilema de anotar y subrayar adquiera un cariz ético. ¿Hasta qué punto es

lícito mancillar algo que virtualmente ya pertenece a otra

persona? La pregunta, como puede verse, va más allá de los simples hábitos

lectores y pone en tela de juicio la totalidad de los actos humanos sobre la

Tierra. Porque es innegable que nuestro progreso y conservación como especie

desde siempre han dependido de la conculcación de lo ajeno. Vivimos en esta

ciudad porque poco a poco aniquilamos unos majestuosos lagos que no nos

pertenecían. La cultura misma es una cadena de apropiaciones, una guirnalda de

plagios, de escolios en obras ajenas, de palimpsestos en los créditos

autorales, de pentimentos abusivos y bellamente creativos. ¿No es acaso toda

gran obra literaria una tachadura o un comentario realizado sobre letras ya

existentes? Claro que sí.

Aunque

la propiedad sea un engaño, opino que escoliar libros es un acto positivo, casi

un compromiso con el futuro. Para muestra un botón: en la Edad Media, cuando

las lenguas romances se encontraban ya en pleno desarrollo pero todos los

documentos estaban aún escritos en latín, los pocos lectores que había —en su

mayoría estudiantes monásticos— tenían la buena o mala costumbre de hacer

anotaciones en los manuscritos de las bibliotecas para explicar ciertos pasajes

difíciles de comprender o para traducir frases latinas complicadas. En la

actualidad, esos escolios, llamados “glosas”, tienen una enorme importancia

para los estudios de lingüística histórica. En España, por ejemplo, destacan

las glosas emilianenses y silenses, realizadas en el siglo XI dentro de los

monasterios de San Milán y Santo Domingo de Silos, cerca de la ciudad de

Burgos, por no estar escritas en latín sino en “la lengua navarro-aragonesa en

su etapa arcaica”, es decir, una lengua bastante cercana al castellano. Hoy,

gracias a esos estudiantes irrespetuosos que rayaban los libros que leían,

tenemos una idea más clara de cómo fue la evolución de las lenguas romances en

la península ibérica, evolución que nos atañe a todos los hablantes del

español.

Por

otro lado, los escolios, molestos y vandálicos para los defensores de lo

aséptico, son en muchos casos verdaderos tesoros para los investigadores y

críticos literarios. Un buen ejemplo de ello se ve en Llamadme Ismael,

estupendo ensayo que sobre Herman Melville escribió Charles Olson. Cada vez que

lo consulto, imagino al autor convertido en una suerte de detective consagrado

a rastrear las huellas que dejó el creador de Moby Dick en

cartas, viajes y aun en los márgenes de los libros que leía. Lo imagino

convenciendo a los descendientes de Melville para que le permitieran consultar

las obras de Shakespeare que aquél había comprado en una librería de Boston en

febrero de 1849. Y casi lo puedo ver escrutando apasionadamente las páginas

shakesperianas hasta dar con los escolios que en las guardas del último volumen

hizo Melville, de los cuales los más importantes están mezclados con

explicaciones referentes a la composición de Moby Dick: “estas

notas —afirma Olson— se refieren a Ahab, Pip, Bulkington, Ismael, y son la

clave respecto de las intenciones de Melville para con estos personajes”. El

detective encontró ahí la evidencia literaria que buscaba. Tiempo después, al

redactarLlamadme Ismael, consignó la conclusión a la que lo condujo su

trabajo detectivesco, y lo hizo con cierto tono judicial, como de veredicto

inapelable: “Aunado a los párrafos sobre Shakespeare en el artículo sobre

Hawthorne, las notas en las obras de Shakespeare verifican lo que prueba Moby

Dick: Melville y Shakespeare habían hecho un Corinto y de la quema salió Moby

Dick, bronce”.

Para

quien advierte su importancia, los escolios sirven como pistas y huellas que

conducen a comprometedoras resoluciones: “Que Apolo mintió nos ayudan a descubrirlo

escoliastas y lexicógrafos, esta legión de espías que nos informan sobre la

vida secreta de los dioses”, dice Roberto Calasso en su ensayo “La locura que

viene de las ninfas”. Claro que, en esos casos, se trata de anotaciones

ilustres, disciplinadas, hechas por la aristocracia de los escoliastas, por

decirlo de algún modo. Lamentablemente, somos mayoría los plebeyos que, cuando

anotamos, sólo ponemos caritas felices para celebrar las frases que nos gustan

mucho, o “pfffffs” onomatopéyicos cuando lo que leemos nos parece estúpido y

vulgar. Cada quien deja la huella que su peso le permite.

¿De

qué depende la trascendencia de los escolios? Quizá, como la literaria, se deba

más a factores azarosos que de mérito. Llegados a este punto, como con los

hipotéticos libros geniales que nadie leerá porque desaparecieron antes de

llegar a las manos de un editor que los salvara de la destrucción, cabe

suspirar por las anotaciones estupendas que lectores agudísimos se han negado a

realizar por exceso de timidez o de respeto a la propiedad ajena. Lo cual, por

supuesto, tiene su reverso en la ingente cantidad de escolios estúpidos que

inundan millares de libros y que han pasado a la historia gracias a las

noticias que nos hacen llegar los bibliófilos. Un ejemplo ciertamente simpático

es el que da a conocer Francisco de la Maza en su estudio titulado Enrico

Martínez, cosmógrafo e impresor de la Nueva España. Ahí, después de hacer

un escrupuloso catálogo de las obras que publicó en su imprenta el sabio

Enrico, describe un ejemplar del único libro que éste escribió: el Reportorio

de los Tiempos y Historia Natural desta Nueva España, del año 1606. Me

parece que la descripción que hace De la Maza es, por su amor al detalle,

adecuada para cerrar este texto donde he querido hacer un breve repaso de lo

que significa para mí ser un escoliasta. Espero que el público, después de

leerlo, se atreva a subrayar y tachar las cosas que no sean de su agrado, que

sospecho son varias.

La

palabra es, pues, de Francisco de la Maza:

Se

conocen varios ejemplares del Reportorio: el del Museo Nacional,

que perteneció al licenciado Paz del Valle, que puso en la portada su nombre y

esta tontera: “cumple este año de 1666, 60 años de edad”. Quizá de su mano sean

también los inmensos subrayados y las muchas e impertinentes notas del texto.

Perteneció después a don Domingo de Zúñiga, que puso en la página 152: “Este

libro es de uso de Domingo de Zúñiga”, a la moda frailuna; abajo dice con

distinta letra: “es borracho y loco”. En la página 156 dice: “Soy de Christóbal

de Zúñiga y Ontiveros, año de 1731 y lo empeñé en dos reales de tepache con el

que alucinado medía yo mexor las estrellas”. ¡Cómo se hubiera lastimado Enrico

Martínez de esta burla de su compañero de oficio del siglo XVIII, el impresor

Zúñiga y Ontiveros! Por último, en la página 177 dice: “Leí este libro en el

mes de febrero de 1660. Mariano de Lizardi”.

|

| Mis fotocopias del libro de Francisco de la Maza, donde se reproduce la portada del Reportorio de Enrico Martínez |

No hay comentarios:

Publicar un comentario